Cinema

Michael Snow: um visionário à nossa frente

© Expresso Impresa Publishing S.A.

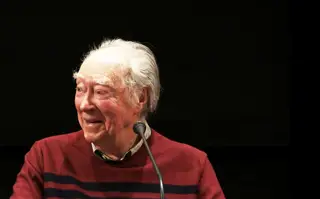

Michael Snow na Cinemateca Portuguesa, no passado dia 19 Foto Cinemateca Portuguesa

Figura fulcral na história do cinema experimental que continua a trabalhar em várias disciplinas — da música à pintura e escultura, do filme ao vídeo, fotografia e instalação —, o canadiano esteve em Lisboa a acompanhar a retrospetiva completa da sua obra cinematográfica. É um dos mais influentes artistas desde a segunda metade do século XX

Entrevista Francisco Ferreira

Michael Snow tem 90 anos completados no último mês de dezembro e mantém um sentido de humor e uma energia invejável que lhe permitem continuar a correr os quatro cantos do mundo. Ainda no ano passado o artista de Toronto visitou Portugal, no âmbito de O Som Da Neve, na Culturgest — extraordinária exposição que fez data. Continua a dar concertos (piano) e a desdobrar-se em trabalhos múltiplos. Voltou agora a Lisboa, de novo na companhia da mulher, a curadora e ensaísta Peggy Gale, para acompanhar na Cinemateca a retrospetiva de toda a sua obra cinematográfica: 25 filmes realizados desde os anos 50. E contou-nos ontem que tem um novo filme que está quase pronto. “Wavelength” (1967), monumento que continua a dar azo a variadas interpretações, fenómeno visual e acústico que influenciou gerações de espectadores e artistas, é um filme-charneira do cinema experimental, talvez a cúpula deste corpo de trabalho que ainda experimenta sem cessar e estimula discussões febris.

Queria começar com um aspeto que não está diretamente ligado ao seu trabalho. Jean-Luc Godard chamou “La région centrale” [um dos mais célebres filmes de Snow], a um dos capítulos do último filme dele, “Le livre d'image”. Na videoconferência de imprensa do último Festival de Cannes, Godard frisou, aliás, que o título do capítulo era uma homenagem. Vocês são cineastas da mesma geração embora não tenham necessariamente métodos de trabalho nem uma aproximação ao cinema em comum. Que opinião tem sobre isto?

A Peggy e eu fomos ver “Le livre d'image” sem termos a mínima ideia de que o meu filme era mencionado. Foi uma surpresa completa. “Le livre d'image” também é um filme experimental, gostei de o ver. E é bastante áspero. Mais ainda do que aquilo que Godard tem feito recentemente. Também isto foi surpreendente para mim. Acho que “La région centrale” e “Le livre d'image” estão bem um com o outro. Não são filmes narrativos.

Michael Snow durante a rodagem de “Wavelength” (1967)

Quando rodou “Wavelength”, em dezembro de 1966 — aquele a que muitos chamam “the zoom film” —, estava ciente da importância fulcral que ele acabou por ter na história do cinema? O filme despertou debates infinitos. Falou-se do uso do zoom, claro, mas também do significado do drama, de ondas sonoras, de eventuais significados escondidos, até de comentários ao Renascimento — e este é, de facto, um filme em que o cinema renasce.

Num certo sentido, estava ciente, porque levei aquele trabalho muito a sério. Estava a fazer algo em cinema que, na minha modesta perspetiva, não tinha sido ainda tentado. E que resultou num dos filmes de que mais me orgulho. “Wavelength” é uma condensação do meu sistema nervoso e das minhas ideias estéticas. Tentei criar um monumento ao tempo que celebrasse a beleza e a tristeza e que se apresentasse como uma declaração pura do espaço e do tempo no cinema. [“É um filme em que os factos e as ilusões se equilibram. Um filme sobre o ato de ver”, escreveu Snow à época]. Refleti bastante antes de o mostrar [em maio de 1967]. A primeira projeção foi organizada por mim, para amigos, em Nova Iorque, onde eu então morava. Um desses amigos era Jonas Mekas, pedi-lhe emprestada a sala que ele programava na época. Shirley Clarke também lá estava. Não eram mais do que 10 pessoas. E a reação deles foi extraordinária. Foi o Jonas quem me sugeriu que mandasse o filme para um festival na Bélgica que ele conhecia e estava prestes a acontecer [Knokke Experimental Film Festival, 1967 — “Wavelength” conquista o Grande Prémio]. Eu não conhecia nada nem ninguém nesse meio. Vinha da música, tinha estudado artes plásticas. Não podia prever para “Wavelength” um grande futuro. Queria mostrá-lo em Nova Iorque, claro, mas não mais do que isso. É verdade que as discussões em torno de “Wavelength” começaram quase imediatamente. Tenho a impressão que o filme acabou por tornar-se num statement sobre uma maneira de nos aproximarmos do cinema experimental.

Passam-se muitas coisas nos 45 minutos e no zoom contínuo de “Wavelength”. Naquela sala, em que o ponto de vista se vai aproximando lentamente de uma fotografia, há quatro acontecimentos com figuras humanas, incluindo uma morte. Na banda-som há diálogos, canções e uma onda sonora complexa de música eletrónica que vai variando. Mas o que mais me surpreende é que, na experiência de vê-lo, ficamos cada vez mais entusiasmados pelo seu fim e pela foto da qual nos vamos aproximando. Acho que há um elemento ficcional nessa curiosidade. Como se a técnica pudesse por si só, miraculosamente, tornar-se ficção. Daí pergunto-lhe: enquanto cineasta experimental, há ficção nos seus filmes?

Na primeira versão do filme, a banda sonora era uma bobina separada do filme, julguei que seria interessante essa independência, poder tocá-la em direto. Quanto à noção de ficção, acho que ela é possível, o processo é consciente. Por exemplo, às tantas há um homem que entra em campo e colapsa. Mais tarde o zoom acaba por deixar o corpo dele fora do enquadramento. Mais tarde ainda, uma mulher entra na sala, olha para o corpo que o espectador já não vê, e faz um telefonema. Mas o corpo permanece na nossa memória. Naquilo que vimos antes. Tudo se abriga na memória. Isto é, na experiência que o espectador já adquiriu. Em “Wavelength” não há propriamente uma história, apenas o seu núcleo. Mas a forma do filme em si contém uma história. E o seu fim contém o início.

Então os elementos de ficção existem...

“Wavelength” foi uma tentativa de abrir um leque com várias leituras possíveis no mesmo trabalho: imagens realistas, abstração, momentos de não-representação. A ficção, ou a condensação da narrativa, está na relação entre a memória e a morte a partir do momento em que aquele corpo cai. Mas não é um filme narrativo. O meu único filme que se pode considerar narrativo é “Sshtoorrty” [2005].

Há alguma dimensão política, ou metafórica, nos seus enquadramentos?

O enquadramento é uma escolha. É aquilo que o realizador quer que a audiência veja, não aquilo que não é mostrado. Ao mover o enquadramento, tal como eu o fiz em “Wavelength” ou de uma forma totalmente distinta em “La région centrale”, o efeito consequente tanto pode ser físico como ficcional.

“La région centrale” (1971)

Depende do espectador?

Depende.

Passemos a “La région centrale” (1971), que é outro filme-protótipo. De novo, aqui, estamos perante algo nunca antes tentado no cinema, há uma embate com o novo e este efeito perdura há 47 anos. Rodou-o em 16mm, ao longo de cinco dias, no topo de uma montanha do norte do Quebeque, sem qualquer presença humana. Usou um dispositivo especial que permitiu que a câmara pudesse rodar sobre si própria 360 graus, em todos os sentidos. É ainda o mais hipnótico e sensorial dos filmes.

Não sei se tenho uma razão lógica para explicar porque é que procurei uma paisagem selvagem, no sentido de não ter qualquer interferência humana, para “La région centrale”. Queria testar a câmara em movimentos esféricos completos sem nenhum operador humano e dei-me conta de que não havia ainda qualquer género de maquinaria que me permitisse fazer o que eu queria filmar. Por coincidência, encontrei em Montréal uma pessoa disposta a ajudar-me a ultrapassar este desafio, Pierre Abbeloos [engenheiro de formação]. Ele concebeu então uma máquina com braços robóticos operada por controlo remoto. Aprendi a manuseá-la e ainda descobri mais coisas sobre as suas possibilidades durante a rodagem. Controlei os movimentos verticais e horizontais da máquina com diferentes velocidades que variavam entre a posição 1 e 10. Era impossível imaginar qual seria o resultado enquanto filmava, tive que esperar pela revelação da película no laboratório. Fomos levados com a máquina e a câmara para o local montanhoso [a norte de Sept-Îles] num helicóptero que aluguei. Eu não queria fazer um filme pictórico. O que me interessava não eram as montanhas. O que me interessava era explorar uma relação entre o espaço e o tempo.

Como é que imaginou e controlou os movimentos de câmara? Eles não são arbitrários.

A ideia foi essencialmente esta: gerar uma fonte de sensações em diálogo com a continuidade do cosmos. Eu tinha feito três filmes anteriormente em espaços fechados, aqui quis trabalhar com um espaço aberto, o mais aberto possível. “La région centrale” é um filme planetário, de movimentos circulares, um loop entre a Terra, a Lua, o Sol e uma meditação sobre a imensidade desse assunto.

Voltando às figuras humanas: tenho a sensação de que a representação humana nos seus filmes tende a surgir como se as pessoas fossem fantasmas, os de “Wavelength”, de que já falámos, mas também aqueles que vemos nas panorâmicas de “Back and Forth” [1969], ou até em experiências recentes como as personagens de “Corpus Callosum” [2002]. Agrada-lhe esta ideia?

É uma ideia interessante. Mas as imagens, já por si, são fantasmas! Nos meus filmes — e em relação ao que diz — não há interpretação. Há presença. A única exceção é talvez o momento do telefonema em “Wavelength”.

Lembro-me de ouvir falar em tempos da possibilidade de “La région centrale” passar no ecrã IMAX, isso aconteceu?

Não, a história não é bem assim. Um dos inventores do IMAX, o Graeme Ferguson, é um velho amigo meu de Toronto. Quando eles o testaram no fim dos anos 60/início dos anos 70, o Graeme viu o meu filme e sugeriu que ele tivesse uma versão IMAX. O que é curioso é que eu acabei de rodar um filme de altíssima resolução para IMAX. Uma curta, de 10 minutos. É também um filme de paisagens, mas urbanas. Um pequeno trabalho que pertence à 'família' de “La région centrale.”

Como é que se chama?

“Cityscape.”

Quando o poderemos ver?

Talvez no próximo TIFF (Toronto International Film Festival).

O TIFF tem uma secção chamada Wavelength...

Certo.

“So Is This” (1982)

A música é uma das suas várias disciplinas [Snow, que partiu esta tarde de Lisboa, contou-nos no fim da entrevista que vai dar um concerto dentro de dias em Toronto], toca piano, sintetizadores. Gostava de saber se trabalha como um músico quando está a fazer filmes, ou melhor, que me falasse da qualidade musical dos mesmos.

Genericamente não penso assim nem que a música seja importante nos meus filmes salvo quando surge uma relação imagem/som que me levanta problemas. O som tem a sua especificidade e eu sou bastante purista em relação a cada medium, na verdade. Som e imagem não se afetam assim tanto no que faço. E distingo sempre os meus trabalhos para uma sala de cinema, ou para uma galeria, como o da exposição de Lisboa do ano passado [na Culturgest]. Eu comecei por tocar jazz mas nos últimos trinta anos aquilo que toco caminhou para a total improvisação, a um ponto que já nem é jazz, é outra coisa. No ano passado fiquei estupefacto quando a Winnipeg Symphony Orchestra me encomendou uma peça. Nunca tinha composto para uma orquestra. Foi uma experiência fantástica.

Outro assunto: como é que se relacionou com a crítica de cinema ao longo destes anos? É histórica a defesa do seu trabalho por Manny Farber, no final dos anos 60 [em particular no texto “Canadian Underground”, 1969], a sua obra é amplamente divulgada e fá-lo viajar por todo o mundo, continua a atrair gerações novas de espectadores [no fim da entrevista, soubemos pela Cinemateca que as sessões deste ciclo têm estado a transbordar, procuradas sobretudo por universitários ligados às Belas Artes].

Eu quase não tenho contacto com o mundo do cinema. Vivo muito concentrado no meu trabalho. Não sinto que esteja envolvido. Já contei esta história: quando deixei a Universidade, recém-formado em Artes, o cinema estava longe dos meus horizontes. Tinha feito uma exposição de pinturas e desenhos em Toronto, recebi o telefonema de alguém que os viu e que me quis contratar, pois julgou que o autor daqueles desenhos talvez gostasse de trabalhar em cinema de animação. Ele tinha uma pequena produtora, ofereceu-me um emprego.

Michael Snow durante a rodagem de “La région centrale”

Que idade tinha então?

Vinte e poucos. Não cheguei ao cinema por gostar particularmente de filmes.

Mas depois fez “A to Z” [1956], que é uma animação.

Exato, comecei a fazer filmes fotograma por fotograma. Achei a ideia interessante. A pessoa que me telefonara era George Dunning, que mais tarde faria com os Beatles o “Yellow Submarine” [1968], um filme de que gosto bastante.

Lembro-me que se ouve o 'Strawberry Fields Forever' às tantas em “Wavelength”...

Certo. O encontro com o George Dunning acaba por alterar a minha vida. Ainda tentámos fazer publicidade, depois a empresa faliu. E parti para Nova Iorque, com a Joyce Wieland. A cena underground já fervilhava na cidade mas eu não a conhecia, não fazia parte dela. Conheci depois o Ken Jacobs, o Mekas, Hollis Frampton. Vi os filmes deles. Encontrei um refúgio. Mas todos nós éramos mais ou menos ilhas separadas.

Demos um salto para outro filme seu já deste século, “Corpus Callosum”. Pela primeira vez usou imagens CGI (geradas por computador). E o filme é muito divertido. Qual é a sua opinião sobre esta técnica?

Acho que se relaciona bastante com a animação, pelo menos para mim. Em “Corpus Callosum” explorei outras coisas. O realismo no cinema pode ter vários níveis e pode também ser, em si, uma abstração. É uma suspensão da incredulidade. Trabalhei nesse filme a ideia da deformação dos corpos pelas imagens. E dei-me conta de que a chamada animação eletrónica nos dá possibilidades infinitas.

O cinema é uma linguagem, ou uma língua? A discussão é velha mas, ao lembrar-me de “So Is This”, que realizou em 1982, um filme mudo e só com palavras no ecrã (e também bastante divertido), e contudo tão variado de contextos, de velocidades, etc, esta questão vem ter connosco.

Linguagem ou língua? Acho que um filme é feito sobretudo de durações que podemos controlar e manipular no tempo, e isso é basicamente o que produz movimento. Teoricamente (mas não deixa de ser um facto), o cinema é tempo. “So is This” — ao qual acrescento “One Second in Montreal” (1969) — é aquele que melhor concentra esta ideia. É um filme sobre o controlo de durações. E é um filme só com texto, escrito por mim, em que cada palavra é filmada separadamente, com uma duração precisa, e enquadrada em diferentes escalas.

Costuma ver cinema com regularidade, experimental ou de Hollywood?

É muito raro. A minha mulher segue o cinema experimental. Não tenho uma desculpa racional para isto. Acho que é por estar demasiado envolvido noutras coisas, continuo ativo na música. E prefiro ir a um concerto do que ao cinema.

Sente que o seu trabalho é mais protegido pelos museus, ou pelas galerias de arte, do que nas salas de cinema que não frequenta (exceto quando surgem retrospetivas como a da Cinemateca em Lisboa)?

Sabe, entretanto fiquei velho. Tenho 90 anos. E um percurso profissional com 70. O que eu acho extraordinário e até comovente é perceber com a idade que tenho que as coisas que eu criei continuam a ter uma vida. E que me vão sobreviver prolongando o seu efeito na vida de outras pessoas. A durabilidade de uma obra de arte é sempre um mistério. Eu não sabia que os meus trabalhos iriam durar.

Mas duraram...

So far so good.

Há algum filme seu que prefere em particular, aquele sem o qual diria que a sua obra não seria a mesma?

Acho que já sabe a resposta a essa pergunta: “Wavelength” e “La région centrale”. Houve um período em que me dizia a mim próprio: mas quando vão as pessoas parar de falar de “Wavelength”?... Ele perseguiu-me a vida toda. Na Tate, em Londres, fizemos uma performance só com a sua banda sonora, sem imagem. Mais de 50 anos depois, continuo a fazer coisas que usam elementos ou que são variações do que fiz em “Wavelength”. Mas os meus outros filmes também são muito bons!

(O ciclo O Cinema de Michael Snow corre na Cinemateca até ao último dia de fevereiro)

Figura fulcral na história do cinema experimental que continua a trabalhar em várias disciplinas — da música à pintura e escultura, do filme ao vídeo, fotografia e instalação —, o canadiano esteve em Lisboa a acompanhar a retrospetiva completa da sua obra cinematográfica. É um dos mais influentes artistas desde a segunda metade do século XX